ゲームブック・リプレイ:ローンウルフシリーズ

【パラグラフ164→→→パラグラフ268:ダジャーン世界:(死亡・15)】

プレイの形式上、ゲーム内容のネタバレ満載です。あしからずご了承ください。

……!?

ひえびえとした『見護り手』の科白が狼の脳を貫く。

なにを、言って、いる?

『残された余生を、この地で、過ごす』―― だと!?

「巫山、戯―― ッ!」

ちりちりと後頭部が揺らめき、髪の毛が激情で逆立っていく。

冗談ではない。

マグナマンドにおける争闘の帰結は、この俺にかかっているのだ。

たかだか数千年かそこら生きた程度のチンケな領域の支配者が……知った風な口を利くんじゃあないっッッ!!

貴様にも、この双肩の重み、刻み込んでくれようか――

・

・

・

荒ぶる野蛮な獣の衝動を押さえこむ。

ダジャーンの支配者からの助力は、狼が現世に戻るための唯一の希望だ。ならば、彼の真意を聞きださねばならない。

『見護り手』と肩を並べ、広大な円形劇場をめぐる回廊を歩いていく。

劇場の中心部には、透明な釣鐘状の器がそびえ立っていた。うずまく巨大な焔の球でみたされている。

熱量のない冷たい炎が壁ぎわに並び、照らしだす。

沈黙のうちに円形劇場を通り抜け、さらに別の円形劇場に踏みこんだ。

巨人の手鏡さながら、輝く鋼の床に靴音がこだまする。

”余は、この地、クゼノスのアバクシアルにおいて『見護り手』と呼ばれておる”

”ああ”

うなずきつつ、この、果てのない『見護り手』の執政室をみわたす。

劇場の中心部には、ディスク状の円形のゲート。ドーム型の天井は遥かに高く、闇に消えていた。

『見護り手』が壁に目を向けると、精神命令に感応して結晶の列が光りはじめた。

影と光の交錯する中、矮躯の発する声は虚ろで大きい。

”余は、あまねくダジャーンの事象を観察しておる。そなたのザミン高原への出現も、何処より来たりし者かも”

”……”

”そなたの種族で、影の門から転送されて生き延びた者はゼロに近く、ゆえに余は面会の望みをすべからく断念せざるをえなかった”

”マグナマンドからの追放者たちのことか”

祖国ソマーランドを思いだす。

トランの魔法使い協会には”影の門”があり、過去、幾多の凶悪な死刑囚がダジャーンに追放されている。

まさに、俺と同じ道のりをたどったのだ。

”まこと、余の狩猟部隊と会わなければ、そなたの骨は不毛の砂地に沈んでいただろう。そなたはもともと生還すべき運命の者だったのだ”

唐突に、ドーム中央のディスクから、光の列柱が投影された。

輝きの渦がみるまに円形劇場に広がり、ついには床全体をつつみこんでしまう。

輝きの中央、従者に抱えられて『見護り手』がたっていた。

四囲に目を配り、床一面、いや、大気さえも、壮大な宇宙のビジョンによって取り巻かれていることに気づく。

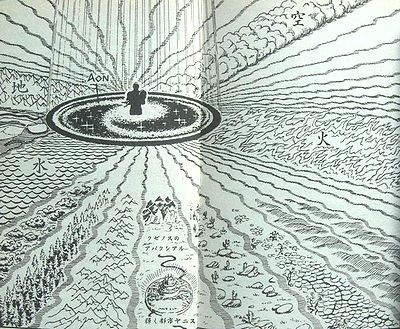

”ここが我々の世界―― AON世界とダジャーン―― だ”

”マグナマンドはどこだ。お前の立つ足下の星か”

”然り。この小さな輝きの銀河こそ、命あふれる輝きの世界、AONだ。マグナマンドの名で知悉する惑星もそこにある”

”俺はそこからこの幽世へ飛び出したのか”

”見るがよい。AONをぐるりと囲う完全なる暗黒の環こそ、そなたがくぐりぬけた『影の門』だ”

『見護り手』の足元には輝く星々。

その周囲を包むのは、深宇宙に等しい暗雲。その対比は、あまりにちっぽけな小銀河だ。

暗黒の環の外、はるかに広がるのは、異なる4色の光の帯。さながら巨人の車軸の輻のごとくだ。

これらの帯と平行して、あるいは隔絶して、光と影の織りなす数多くの領域がまじりあい、光を放つ霧に溶けている。

”今いる場所はどこだ”

”そなたに分かりやすく言えば、AON以外の全領域がダジャーンと呼ばれている。見てのとおり、4元素で成り立つ世界だ”

いつしか、『見護り手』の独白には統治者の誇りがあふれていた。

”そしてこの場所こそ、火と水の要素が均衡を保つ場所。クゼノスのアバクシアル―― 余の領域だ”

ヨーコールの従者が、うやうやしく主を運んで近づいてくる。

”余はこの地で生きることを選び、余の望み・理念を具象化する者らと殖民できるよう、すべてを形作ったのだ”

”世界を形作った、だと―― 馬鹿な。それこそ神の御業”

”その通りだ。小 さ き 者 よ”

『見護り手』は冷然と君の瞳をのぞきこむ。 体のこわばりを感じ、君は『観測者』が君の心を深々と綿密に探りはじめたことに気づく。 念バリアを身につけていれば、174へ。 念バリアを身につけていなければ、102へ。

しまった……!

気づいたときには遅かった。光の速度で、自称『神』の精神が進入してくる。

こいつは、世界の成り立ちを等々と語りながら、この俺が動揺する、ないし無防備になるこの一瞬を狙っていたのか!

だがしかし。この俺とてあまたの超常の力を制してきた者。

『神殺し』のカイ・マスター、この程度で屈したりはせぬ!!

(つづく)